Die Kurzsichtigkeit (Myopie) ist auf dem Vormarsch: Immer mehr Menschen benötigen für den Blick in die Ferne eine Sehhilfe. Gut 35 Prozent der Menschen zwischen 35 und 74 Jahren sind kurzsichtig – das zeigt die Gutenberg-Gesundheitsstudie, für die in Mainz mehr als 15000 Personen aus einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe untersucht wurden. Das European Eye Epidemiology Consortium veröffentlichte im Jahr 2015 Zahlen, die für Europa eine deutliche Zunahme der Kurzsichtigkeit aufzeigen: 15 Prozent der 75-Jährigen, 34 Prozent der 50-Jährigen und schon bereits 46 Prozent der 25-Jährigen sind davon betroffen. Das bedeutet, dass auch die hohe Myopie häufiger wird. Die Menschen, die davon betroffen sind, haben neben ihrem Sehfehler auch ein höheres Risiko für Folgeerkrankungen, die das Sehvermögen ernsthaft bedrohen können. Dann kann auch eine Brille das Sehen nicht mehr bessern. Bei einer Kurzsichtigkeit von -6 Dioptrien oder mehr spricht man von einer krankhaften oder pathologischen Myopie. Generell bei Kurzsichtigkeit, besonders aber in solch einem Fall, sollten die Betroffenen ihre Augen daher regelmäßig augenärztlich untersuchen lassen.

Kurzsichtig ist ein Auge, wenn der Augapfel im Verhältnis zur Brechkraft zu lang ist (Abbildung 1). Die einfallenden Lichtstrahlen bündeln sich dann vor der Netzhaut und es entsteht ein unscharfes Bild. Die Ursachen der Kurzsichtigkeit werden noch erforscht. Bekannt ist, dass vererbte Anlagen und die Seherfahrung in der Kindheit und Jugend eine Rolle spielen. Häufige Naharbeit – Lesen, der Blick auf das Mobiltelefon oder Ähnliches – scheint das Längenwachstum des Augapfels anzuregen. Der Aufenthalt bei Tageslicht im Freien scheint dagegen der Entstehung einer Kurzsichtigkeit entgegenzuwirken.

Wenn der Augapfel besonders lang und damit die Kurzsichtigkeit sehr stark ist, entstehen auch Risiken für verschiedene Augenerkrankungen. Unter anderem wird das Auge „dünnwandig“ und die Netzhaut wird anfällig für Schäden. Daraus ergibt sich ein höheres Risiko beispielsweise für Netzhautlöcher und einer daraus resultierenden Netzhautablösung, für krankhafte Gefäßneubildungen im Bereich der Stelle des Schärfsten Sehens (Makula) in der Netzhautmitte und für Netzhautlöcher im Bereich der Makula. Menschen mit einer hohen Kurzsichtigkeit erkranken auch häufiger am Glaukom (Grüner Star) und die altersbedingte Trübung der Augenlinse (Grauer Star, Katarakt) tritt bei ihnen oft schon früher auf. Deshalb ist in diesen Fällen die Rede von einer krankhaften Kurzsichtigkeit (pathologische Myopie). Sie ist für sieben bis neun Prozent der Fälle von Blindheit und Sehbehinderung in Westeuropa verantwortlich. In Deutschland erblinden schätzungsweise sieben bis acht Menschen pro einer Million an den Folgen der krankhaften, pathologischen Myopie.

Vor allem die Länge des Auges ist das Merkmal, an dem Augenärzte die krankhafte Kurzsichtigkeit erkennen. Eine pathologische Myopie liegt vor, wenn das Auge eine Achslänge von mindestens 26,5 mm erreicht hat. Bei einem durchschnittlichen Auge beträgt die Länge etwa 23,5 mm. Indirekte Hinweise sind eine Brechkraft von mehr als -6 Dioptrien und das Vorliegen von beerenförmigen Ausbuchtungen im hinteren Bereich des Auges (Staphylome). Ein solches Auge ist nicht kugelförmig, sondern weist eine zylindrische Form auf, eventuell mit asymmetrischen Wölbungen.

Wenn das Auge zu sehr wächst, hat dies zur Folge, dass Gewebeschichten, die das Auge umgeben, dünner werden als bei normal großen und damit normalsichtigen (emmetropen) Augen. Die Augenhülle, die Lederhaut, auch Sklera genannt, ist vor allem in dem Bereich ausgedünnt, der sich – wenn man den Augapfel mit einem Planeten vergleicht – hinter dem Äquator befindet. Die Blutgefäße führende Schicht (Aderhaut) ist teilweise zehn Mal so dünn wie bei einem normalsichtigen Auge. Auch die Netzhaut ist dünner, vor allem im vorderen Bereich des Augapfels. Die beerenförmigen Ausbuchtungen (Staphylom), die sich bei mindestens der Hälfte der stark kurzsichtigen Augen finden, gehen häufig mit Schäden im Bereich der Netzhaut und der Aderhaut einher.

Bei stark kurzsichtigen Augen kommt es in der Folge häufiger zu einer Degeneration am Rand der Netzhaut. Damit steigt auch das Risiko, dass sich die Netzhaut von ihrer Unterlage ablöst (Abbildung 3 und 4). Das ist ein augenärztlicher Notfall, der umgehend behandelt werden muss, da sonst die Erblindung des Auges droht. Einer Netzhautablösung geht in aller Regel die Entwicklung eines Netzhautlochs voraus. Es entsteht, wenn der Glaskörper, der das Augeninnere ausfüllt, sich durch Alterungsprozesse von der Netzhaut ablöst und dabei ein Stück von der Netzhaut einreißt. Die Patienten bemerken oft Blitze, Schatten oder Rußregen.

Rechtzeitig erkannt, lässt sich ein solches Netzhautloch noch vor der Entstehung einer Netzhautablösung mit Hilfe eines Lasers oder eines Kältestiftes behandeln. Wenn die Netzhaut erst einmal abgelöst ist, muss eine Operation erfolgen, in vielen Fällen kann eine Operation mit Entfernung des Glaskörpers (Vitrektomie) notwendig werden.

Schon bei einer Kurzsichtigkeit zwischen -1 und -3 Dioptrien ist das Risiko einer Netzhautablösung viermal höher als bei normalsichtigen Augen, bei einer Myopie zwischen -3 und -6 Dioptrien ist das Risiko sogar zehnmal so hoch. Diese höhere Gefahr einer Netzhautablösung ist auch zu berücksichtigen, wenn jüngere Menschen sich aufgrund ihrer Myopie zu einem Austausch der Linse entscheiden. Denn die Operation steigert das Risiko nochmals, und selbst Jahre nach dem Eingriff kann eine Netzhautablösung auftreten. Daher sollten stark kurzsichtige Menschen besonders aufmerksam auf erste Anzeichen einer Netzhautablösung (Ablatio retinae) – das Auftreten von Lichtblitzen, von Rußregen oder einem bleibenden Schatten im Auge – reagieren und möglichst rasch zum Augenarzt gehen.

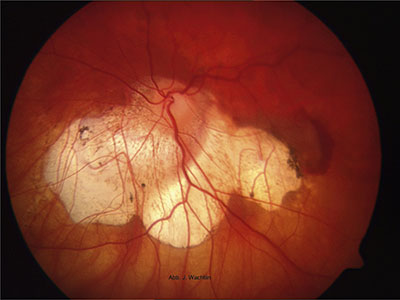

In etwa fünf bis zehn Prozent der hochmyopen Augen bilden sich im Bereich der Stelle des schärfsten Sehens krankhafte Blutgefäße (choroidale Neovaskularisationen (CNV), Abbildung 5). Sie können – ähnlich wie die feuchte altersbedingte Makuladegeneration (exsudative AMD) oder andere degenerative Erkrankungen der Netzhautmitte – mit Medikamenten behandelt werden, die einen Wachstumsfaktor, den „vascular endothelial growth factor“ (VEGF), hemmen. Diese Medikamente werden unter sterilen Bedingungen im Operationssaal direkt in den Augapfel injiziert. Unbehandelt sind die Aussichten für die Betroffenen schlecht, ihr Augenlicht zu erhalten. Bei der Mehrheit der Patienten geht innerhalb von zehn Jahren die Sehschärfe auf einen Wert von 0,1 oder weniger zurück. Mit der Behandlung, die unter Umständen öfters wiederholt werden muss, gelingt es oft, das Sehvermögen über lange Zeit zu erhalten und bei einem Teil der Patienten auch dauerhaft zu verbessern. Regelmäßige Kontrollen und eine sogenannte OCT-Untersuchung (optische Kohärenztomographie) sind erforderlich, um rechtzeitig zu erkennen, wann erneut behandelt werden muss.

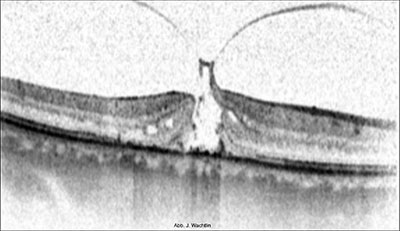

Im kurzsichtigen Auge kommt es bereits bei jüngeren Menschen zu einer Verflüssigung und Abhebung des Glaskörpers, der den größten Teil des Augapfels ausfüllt. Während der Ablösung des Glaskörpers von der Netzhaut kann es sein, dass an einigen Stellen Anhaftungen verbleiben, an denen der Glaskörper dann an der Netzhaut zieht. Eventuell entsteht auf diese Weise sogar ein Loch oder es bilden sich Narben (epiretinale Membran, Gliose) im Bereich der Makula (Abbildung 6). Die Betroffenen nehmen dann oft Verzerrungen in der Mitte des Gesichtsfeldes wahr oder es entsteht ein blinder Fleck. Mit einer Operation (Vitrektomie), bei der der Glaskörper entfernt, anhaftende Membranen gelöst und das Makulaforamen verschlossen wird, kann das Sehvermögen vielfach wieder verbessert werden.

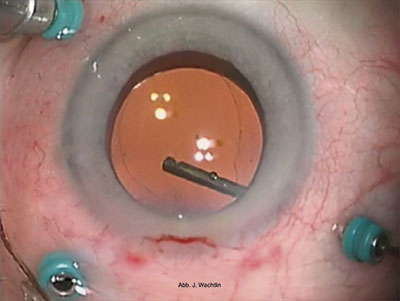

Durch das verstärkte Längenwachstum des Augapfels, die Aussackungen der Augenhülle (Staphylom) und zusätzlichen Zugwirkungen des Glaskörpers kann es zu einer Spaltung der Netzhautschichten im Bereich des hinteren Auges in der Makula kommen (Abbildung 7). Dies tritt bei bis zu zehn Prozent der hoch kurzsichtigen Menschen auf. Beim Fortschreiten dieser Veränderung nehmen die Netzhaut und die Photorezeptoren (Sinneszellen) Schaden. Dies führt bei längerem Bestehen zu zunehmenden Sehstörungen. Durch eine Glaskörperoperation (Vitrektomie, Abbildung 8) kann dies in bestimmten Fällen verhindert werden.

Der Sehnerv und die Stelle, an der er ins Auge eintritt, können bei einer hohen Myopie ebenfalls betroffen sein. Die empfindlichen Nervenfasern werden im kurzsichtigen Auge häufiger geschädigt, deshalb ist bei hoher Myopie auch das Risiko für einen Grünen Star (Glaukom) erhöht. Das zeigen populationsbasierte Studien. Die genauen Zusammenhänge und Mechanismen, die dazu beitragen, dass kurzsichtige Menschen häufiger am Glaukom erkranken, werden noch erforscht.

Bei etwa zehn Prozent der Menschen mit einem starken Sehfehler kommt es vor, dass die Sehstärke beider Augen unterschiedlich ist (Anisometropie). Wenn diese Sehfehler in der Kindheit nicht korrigiert werden, droht eine bleibende Sehschwäche (Amblyopie) eines Auges. In der Kindheit entwickelt sich das Sehen erst als ein komplexes Zusammenspiel von Augen und Gehirn. Damit die von beiden Augen wahrgenommenen Lichtsignale zu einem gemeinsamen, dreidimensionalen Bild verschmelzen können, ist es wichtig, dass beide Augen Bilder in vergleichbarer Qualität „liefern“. Weichen die beiden Bilder zu stark voneinander ab, weil die Sehstärke zu unterschiedlich ist oder eventuell auch weil ein Schielen vorliegt, dann wird der Seheindruck eines Auges im Gehirn unterdrückt. Geschieht dies auf Dauer, kann das Auge seine volle Sehschärfe nicht erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder bereits vor dem dritten Geburtstag augenärztlich untersucht werden, auch wenn den Eltern noch keine Probleme mit dem Sehvermögen aufgefallen sind. Denn in der Kindheit sind die Chancen, eine Amblyopie zu vermeiden oder zu behandeln, am besten.

Die Form des Augapfels beeinflusst auch die Augenmuskeln. Die Bindegewebsstrukturen, die als Leitschienen für die Muskeln dienen, können bei einem langen Augapfel mit den Jahren überdehnt und/oder instabil werden. Die Folge ist ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Schielens im mittleren bis hohen Erwachsenenalter.

Menschen mit einer Myopie, besonders diejenigen mit stark kurzsichtigen Augen, benötigen nicht nur eine Sehhilfe. Sie sollten sich auch dessen bewusst sein, dass sie von einer krankhaften Veränderung des Auges betroffen sind und das Risiko für weitere, teils schwerwiegende Augenerkrankungen ansteigt, die durch die größere Länge des Augapfels und dünnere Gewebeschichten bedingt sind. Gerade kurzsichtige Menschen sollten daher die Gesundheit ihrer Augen regelmäßig in einer Augenarztpraxis untersuchen lassen und besonders sensibel auf Sehverschlechterungen achten. Wenn sich das Sehen bei hoher Kurzsichtigkeit ändert, sollte immer zunächst eine Augenerkrankung als Ursache ausgeschlossen werden, denn viel seltener als bei Normalsichtigen oder bei Personen mit leichtem Sehfehler müssen stark myope Personen mit einer neuen Brille behandelt werden. Vielmehr sollte in einem solchen Fall oft eine andere Behandlung wie eine Operation erfolgen, um einen weiteren Sehverlust zu vermeiden. Das gilt auch für Menschen, die sich für eine operative Korrektur ihres Sehfehlers entschieden haben – sei es mit einem Lasereingriff wie der LASIK, sei es mit einem Austausch der Linse. Denn diese Operationen ändern nichts an der Länge des Augapfels und der damit verbundenen Ausdünnung der Gewebeschichten und somit auch nichts an dem Risiko, von den genannten Erkrankungen betroffen zu werden.

Quelle:

F. Ziemssen, W. Lagtrèze B. Voykov: Sekundärerkrankungen bei hoher Myopie. Der Ophthalmologe, published online: 14. November 2016; DOI 10.1007/s00347-016-0390-x

Abb.1 Schematische Darstellung eines kurzsichtigen Auges (Bildquelle: BVA)

Abb.2 Augenhintergrund eines Patienten mit krankhafter Kurzsichtigkeit

Abb.3 Foto des Augenhintergrunds mit einer Netzhautablösung im rechten unteren Bereich des Bildes

Abb.4 OCT-Aufnahme eines Auges mit Netzhautablösung. Zu sehen ist, wie rechts im Bild die Netzhaut von ihrer Unterlage abgehoben ist.

Abb.5 a–c: Augenhintergrund eines Patienten mit krankhafter Kurzsichtigkeit und Gefäßneubildung im Bereich der Makula. 5a zeigt ein Foto des Augenhintergrunds, 5b und c eine Farbstoffuntersuchung (Fluoreszenzangiographie), für die den Patienten ein Farbstoff in eine Vene injiziert wurde, danach werden die Fotos mit spezieller Belichtung aufgenommen.

Abb.6 Mit der optischen Kohärenztomographie (OCT) lassen sich, ohne den Patienten zu berühren, Querschnittbilder durch die Netzhaut erstellen. Dieses Bild zeigt, wie Glaskörperanhaftungen im Bereich der Makula an der Netzhaut ziehen und so ein Netzhautloch verursachen.

Abb.7 a und b: OCT-Aufnahme einer myopen makulären Retinoschisis a) vor der Operation, b) nach einer Glaskörperoperation

Abb.8 Glaskörperoperation: Bei der Vitrektomie werden durch feinste Öffnungen Geräte ins Augeninnere geführt. Der Glaskörper, eine gelartige Masse, die den größten Teil des Auges ausfüllt, wird bei der Operation zerkleinert und abgesaugt. Im Anschluss daran kan

Bildquelle für die Abbildungen 2 bis 8: J. Wachtlin

Herausgeber:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA)

als Geschäftsbesorger der AAD GbR

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Pressekontakt:

Pressereferat: Herr D. Pleger

Tersteegenstr. 12, 40474 Düsseldorf

Tel. 0211 43037 00

Fax 0211 43037 20

presse(at)augeninfo.de

www.augeninfo.de